在当代艺术的语境中,绘画早已超越了单纯的再现功能,成为艺术家表达内心世界与精神体验的重要媒介。生辉的《山水之梦》系列,正是对这一命题的深入探索。他并不满足于对自然景观的客观描摹,而是通过色彩、笔触与肌理的重构,创造出介于现实与梦境之间的“心象山水”,在东方美学与西方抽象语言的交汇中,形成独特的艺术表达。

一、色彩的精神性与心理暗示

在《山水之梦》系列中,生辉以深蓝、钴蓝为主色调,辅以粉紫、墨绿与象牙白,构建出冷暖交错、虚实相生的色彩空间。蓝色在艺术心理学中象征着宁静、深邃与理性,粉紫与白色则为空间注入温度与微光,使观者在冷静与温暖之间感受到情绪的起伏。

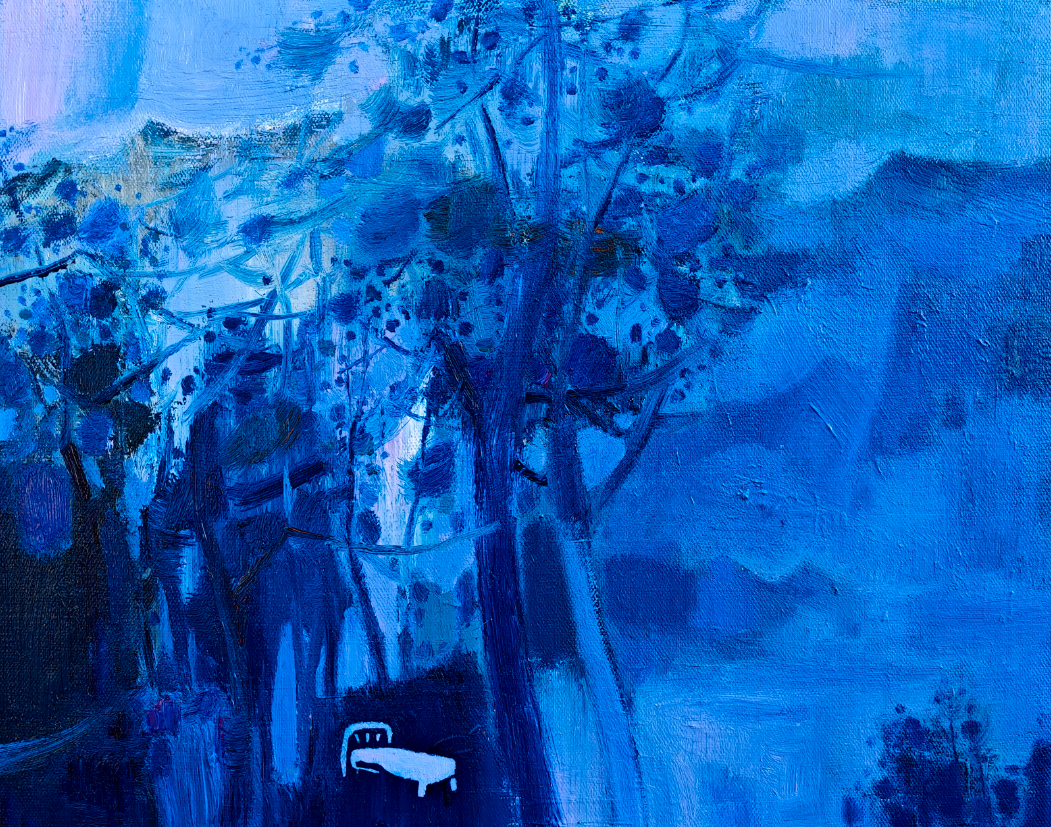

在《山水之梦四》中,蓝色与黑色的交织塑造出厚重的空间感,笔触的堆积与扩散让人联想到山峦的起伏与水势的流动,带有强烈的抽象表现主义特征。而在《山水之梦五》中,粉紫色的光感透过林木间隙,暗示夜色与微光的交错,赋予作品以诗意的静谧。色彩在这里不仅是视觉的元素,更成为情绪与精神的载体。

二、笔触、肌理与东方诗意

生辉在画面中大量运用厚涂技法,颜料在画布上堆叠、拉扯,形成肌理感极强的表面结构。这种物质性的语言与东方山水画的“留白”形成对话:前者强调画面表层的触觉性,后者追求空灵的气韵。生辉巧妙地将两者融合,使作品既具有现代绘画的物质张力,又保留了东方审美的诗意空间。值得注意的是,生辉的笔触虽显得自由,却暗含节奏。纵横交错的线条与色块,在画面中构成类似音乐旋律的韵律感,观者在视觉体验中仿佛能“听见”画面的节奏。这种节奏感让人联想到中国山水画中“气韵生动”的美学理念,却以当代的方式重新呈现。

三、构图与空间的当代转换

在构图上,《山水之梦四》更趋向于抽象,山峰、水流、云雾等形象被解构成色块与线条的交错,传统的透视关系被打破,形成一种平面化、心理化的空间结构。这种空间观与西方立体主义、抽象表现主义的思路相呼应——空间不再是被动的再现,而是情绪与精神生成的场所。

《山水之梦五》则在抽象中暗示叙事性。林木的剪影、月光的微亮、远处的小屋,引导观者在心理层面走进画面深处。这种构图处理与中国山水画中“可行、可望、可游”的空间观念一脉相承,却在当代绘画语言中获得了新的诠释。

四、艺术史脉络与个人语言

从艺术史的角度看,生辉的《山水之梦》系列既吸收了西方抽象表现主义的精神性与自由性,又与东方山水画的诗意传统形成对话。前者体现在对色彩、肌理、笔触的强调,后者则体现在作品所呈现的意境与空间感上。

生辉的作品并非单纯的具象山水,也不止于形式抽象,而是一种个人化的“梦境山水”。他通过色彩与肌理的情绪化处理,将自然景观转化为心灵图景,使观者在观看过程中获得心理与精神的共鸣。

五、结语:梦境与心象的交汇

正如康定斯基在《论艺术的精神性》中所言:“艺术的本质在于使人内心的震动与画面的震动产生共鸣。”生辉的《山水之梦》系列正是这种共鸣的体现。

他的画作让人们看到的不只是山水的外在形态,更是艺术家内心的情绪流动与精神追寻。山水在此不再是物理的风景,而成为心灵的象征与梦境的入口,带领观者进入一种超越现实的诗意体验。